近鉄生駒線が昨日(2/10)停電で運行が止まったらしい.

そして,今朝(2/11)も停電で止まったらしい.

以前,暑い日に,生駒線のとある踏切で…警報器の鳴動なしに遮断機がいきなり閉まって,そのまま無音で1分くらい…そして鳴動開始,数秒して鳴動停止して遮断機上がる.

…というナゾの現象に遭遇したことあり.関係あるかも.

季節が違うので,鳥とかヤモリが原因ではなさそう.海も遠いので塩害でもなさそう.どこかで地絡してる? 電気系統の老朽化進んでる?

京都市内を縦断する北陸新幹線延伸計画が京都市長選の争点に浮上しています。地下水を利用している、酒造会社からは同計画に不安の声が広がっています。

情報源: 「”掘ってみないと分からない”は無責任」「名水枯れたら世界の恥や」 北陸新幹線延伸計画で酒造関係者が地下水影響に不安/大深度地下通過を想定 | 京都民報Web

相変わらずスタンスが一定なのは評価するが…すでに京都の地下には地下鉄が東西南北に走ってたり,結構大きな下水道が埋まってたり,巨大な共同溝が埋まってたりしているのは知らないんだろうなぁ.(意図的に無視して煽ってるのかも)

トンネルを掘ると地下水が涸れることがあるのは山岳トンネルの場合で,地下水があると工事がしにくいので,山に含まれる地下水をトンネルから排出してしまうことが主な原因.その量が琵琶湖に匹敵するといわれる京都水盆の水を抜くには,一体何万台のポンプで地上に水をくみ上げる必要があるのやら.水は自然と地上には流れないので.

#ところで,伏見の酒蔵の水源地帯を通過する部分は,大深度地下じゃなくて高架じゃないの? 水源地帯の水は稲荷山付近から流れてきているという研究があったと思うので,井戸の西側は基本的に関係ないと思うが.稲荷山には高速道路のトンネルもあるけど,水が涸れたという話も無いし.

なお,地下工事の場合は水を抜いてから工事をするという方法は使えないので,別の方法を使います.

明治時代の「琵琶湖疎水をつくったら琵琶湖の水で京都市内が大洪水になる〜」と大騒ぎしたのと同じ発想かも.

それから,最後の方に「なんぼかかるかも分からへん北陸新幹線や環状線をつくるという人に財政再建ができるわけがない」みたいなこと書いてますが,新幹線の財源の大半が税金だと思ってるのなら不勉強.ちゃんと財源構成知ってるのならミスリード.

相変わらず市販の週刊誌レベルやね.(……あ,週刊誌だった)

台風19号で浸水した北陸新幹線の長野新幹線車両センター(長野市)について、国が二〇一六年に想定される最大の豪雨で十メートル以上浸水する「浸水想定区域」と認定していたのに、車両センターを所有する国所管の鉄道建設・運輸施設整備支援機構(横浜市)が、浸水への対策を取っていなかったことが本紙の取材で分かった。(阿部竹虎)

情報源: 「浸水想定区域」対策せず 鉄道機構 長野の新幹線基地:北陸発:北陸中日新聞から:中日新聞(CHUNICHI Web)

低い土地で,もしもアパートを借りたとしよう.借りた後,行政がハザードマップを公表し,それを見るとアパートはズブズブと浸水する場所だということがわかったとしよう.

このとき,アパートの大家は,アパートを浸水対応アパートに改装しなければならないのか?

それとも,行政が浸水しないようにしなければならないのか?

あるいは,店子が浸水時を想定して自衛しなければならないのか?

一般住宅なら,行政の浸水対策と店子の自衛ということになるだろうなぁ.

さて,今回の長野の新幹線車両基地水没の件であるが,勝手に推測すると…

JR:この車両基地は自前のものじゃなくて借りてるものだ.だから自社で対策する必要はないよね.防災対策も行政や機構(=鉄道運輸機構)でやってくれるんでしょ?

機構:線路や車両基地を作ってJRに貸したら,もう我々の手を離れてるよね.あとの管理は自分でしてね.

…斯くして,両者とも当事者意識がなくて,大雨降って電車がズブズブズブ,プカー…ということか? 工場で検査しているにもかかわらず不良品が出るのと似たようなプロセスか?

#結構,図星かも.

そういえば,北陸新幹線の未着工区間(敦賀ー新大阪間)も水はけの悪そうな田んぼの真ん中通るかも.敦賀ー新大阪間のルートについてはまだ何も公表されていないので,以下,いつものguessの勘ぐりである.

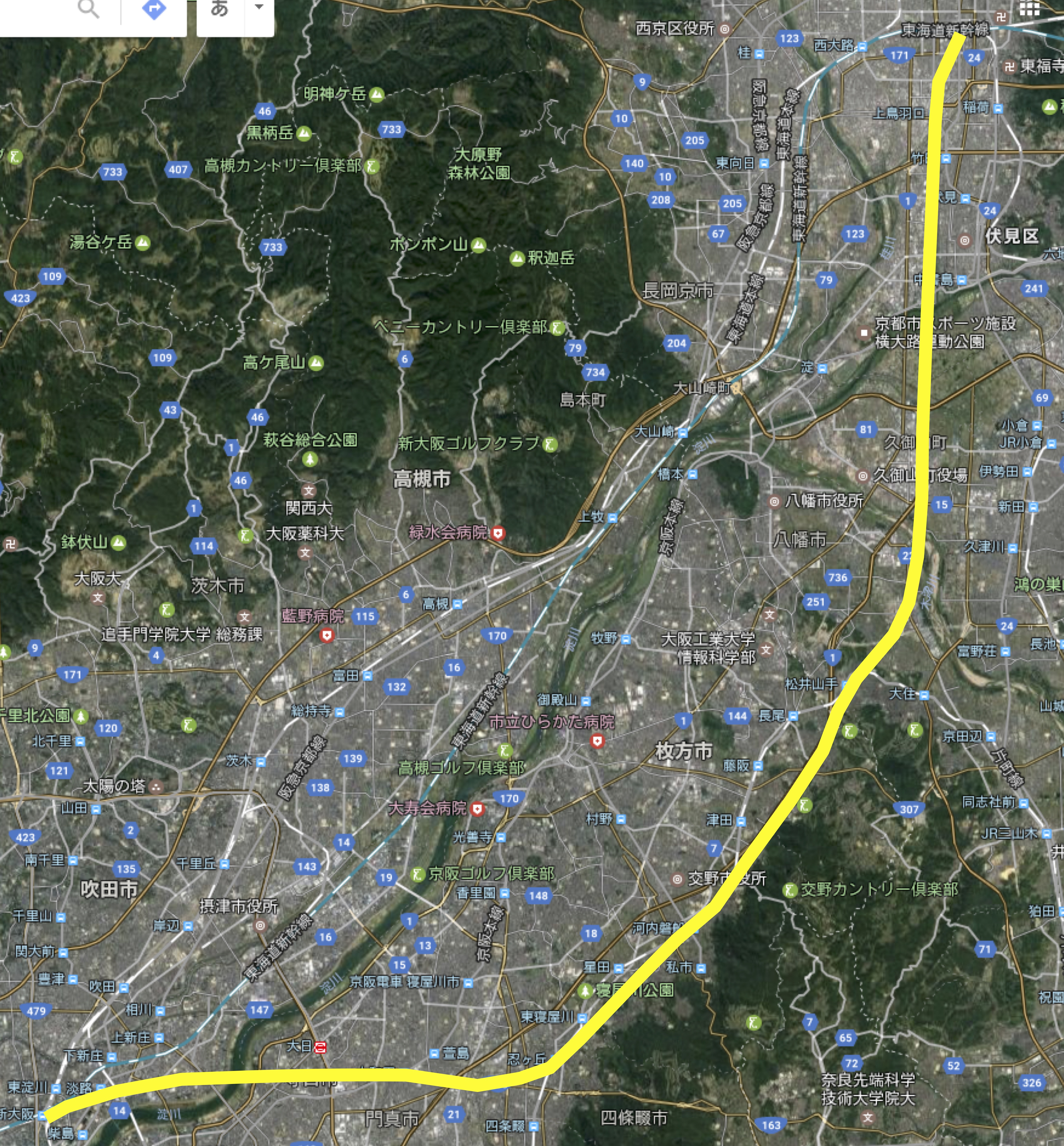

いちおう,未着工区間のうち京都-大阪間については「松井山手付近」を通ることが国交省から示されており,何となく線が引っ張られた図も明らかにされている.2年前に当サイトではそのルートを地図に重ね合わせてみたが…

…よく考えてみると(いや,ボーッと考えただけでも)京都の南側で「田んぼ地帯」を突っ切ることがわかる.

…よく考えてみると(いや,ボーッと考えただけでも)京都の南側で「田んぼ地帯」を突っ切ることがわかる.

この田んぼ地帯はこんな感じ.

付近の高速道路のインターチェンジの名前が「巨椋池」である.

この田んぼ地帯は桂川,宇治川,木津川が合流して淀川になる地帯で,かつては結構大きな池というか沼というか湖だった(事実上の遊水池ですね).水深が浅かったので,豊臣秀吉の時代以降明治まで,徐々に干拓されて現在の田んぼ地帯になった.

確かJR(旧国有鉄道)がこの巨椋池を避けて東に迂回しているのに対し,比較的新しい近鉄京都線(旧奈良電鉄)は太閤堤沿いに建設されて巨椋池を突っ切っていたっけなぁ.(うろ覚え)

ということで,新幹線が京都駅からほぼ真南に向かえば,必然的にこの元巨椋池であった地帯を突っ切ることになる.(今のところそんな大雨は降っていないが)河川で処理できないほどの大雨が降ると,遊水池に逆戻りしてしまうかもしれない.

久御山町の洪水ハザードマップによると,宇治川が氾濫した場合には5m以上の浸水の可能性が示されており,木津川が氾濫した場合でも5m以上である.

どうせ回りに何もないから…などと考えて地べたに線路を敷設したり重要設備を設置したりすると,長野の車両基地と同じく水没するかもしれない.実際に,昭和28年(1953年)には水害で最大5mの浸水があり,水が引くまでに1ヶ月かかったようだ.

田んぼ地帯だからといって線路敷くのは簡単では無さそう.

北陸新幹線の電車が水没して大変なことになっているが,水が引いたのに運転が再開しない.長野-上越妙高間が不通で,金沢-上越妙高間と長野-東京間でそれぞれ区間運転が行われているだけだ.

そんな中,公式な見通しが発表された.

北陸新幹線及び中央本線(高尾~大月間)の現況と今後の見通しについて

これによると…

信号関係の電源装置に甚大な被害が確認されており、この電源装置の復旧には概ね1~2週間程度かかる見込みです

…だそうな.信号機器そのものではなくて「電源装置」のようだ.

水没した車両基地には分岐器やATCに関係する装置が収容されているようなので,ここにある機器を交換するのに時間がかかるということかな.

もしかしたら,東京側から水没車両基地を越えて金沢側へ運行管理の情報が伝達不能になっていて,現在の区間運転は東京側の本来の指令所と金沢側に存在するであろうバックアップ用指令所との2箇所から別々に運行管理してるのかな?

列車無線用の漏洩同軸ケーブルが上越妙高駅の金沢側で東西に分かれているようだが,これが運行再開初日のナゾの金沢-糸魚川間運転列車(なぜか上越妙高駅に営業列車として乗り入れない)設定の原因になっていたのかも.

…以上,guessの勘ぐり.

【ソウル=桜井紀雄】韓国北東部、江陵(カンヌン)で8日午前7時35分ごろ(日本時間同)、ソウル行き高速鉄道KTXが脱線し、乗客198人のうち、14人が打撲などで病院に運ばれた。

情報源: 韓国江陵でKTXが脱線、14人けが 金正恩氏が乗って大丈夫? – 産経ニュース

まぁ,大丈夫なわけ無いわけだが.

気温低下で線路異常という話もあるようだが…収縮してレールが破断したということなら,それを検知できなかったワケなので,大丈夫じゃないです.

列車の荷重でレールが折損したということなら…レールの亀裂が進行してきていたのを見逃していたことになるので,大丈夫じゃないです.

列車の荷重でレールが突然に折損したということなら…レールの品質に問題があったかもしれないということなので,大丈夫じゃないです.

列車の車軸が折損したということなら…車両のメンテに問題があったということなので,大丈夫じゃないです.

線路のゆがみが原因だとすると…線路保守がいい加減だったということなので,大丈夫じゃないです.

駅の近くで列車の速度が比較的遅かったことが不幸中の幸いかも.

まぁ,わかってたんですけどね.

半室グリーン車のなので,どの席選んでもほぼ台車の上.

おまけに振り子式電車なので,揺れる揺れる揺れる.

まぁ,わかってたんですけどね.

ちょっと指定席おさえるのが遅かったんで,グリーン車しか無かったもんで.

他のJRの特急に比べてグリーン料金が安いんで,何とか許せるギリギリだが,揺れる揺れる揺れる.

小倉まであと1時間.

うぅぅぅ〜

#新幹線て,やっぱり楽だわ.

水道事業の民営化を進めるという話があるらしい.

上水道設備のインフラが老朽化してきているので,それの設備更新が民営化によって効率的に進むことを期待しているらしい.人口減少対策らしい.

…が,しかし.海外に目を向けなくても,既に民営化したインフラの更新が進んでいるかどうかは鉄道を見ればよくわかる.

ごく一部の儲かる地区では設備投資される一方で,そうじゃ無いところでは放置されているのが現状だ.儲かる地区でも,設備投資されるのは商業設備などの儲け直結部分だけで,地味な輸送の基礎インフラは放置されていることは少なくない.

新規の鉄道線はというと,新幹線にしろ都市鉄道にしろ幹線鉄道にしろ,鉄道事業者単独事業はかなり希であり,国や地方などの行政が金を出さない限り前には進まないし,改良事業もしかり.地方ローカル線は放置状態で自然災害で破壊されるのを待っている状態ではないかと思うことも少なくない.

水道事業民営化によって,人口減少下においてインフラ更新が進むってのは,少々お花畑ではないかな.あるいは国民をだまして,特に人口の少ない地域での棄民政策か? 水飲めなきゃ,すぐ死ぬぞ.

#1 民営化していい方向に進むには,少なくとも多少なりとも競争状態が必要では?

#2 JR北海道で信号機が倒れたね.「地味な輸送の基礎インフラ」の一つ.