運転士不足で各地の公共交通が減便になっている.

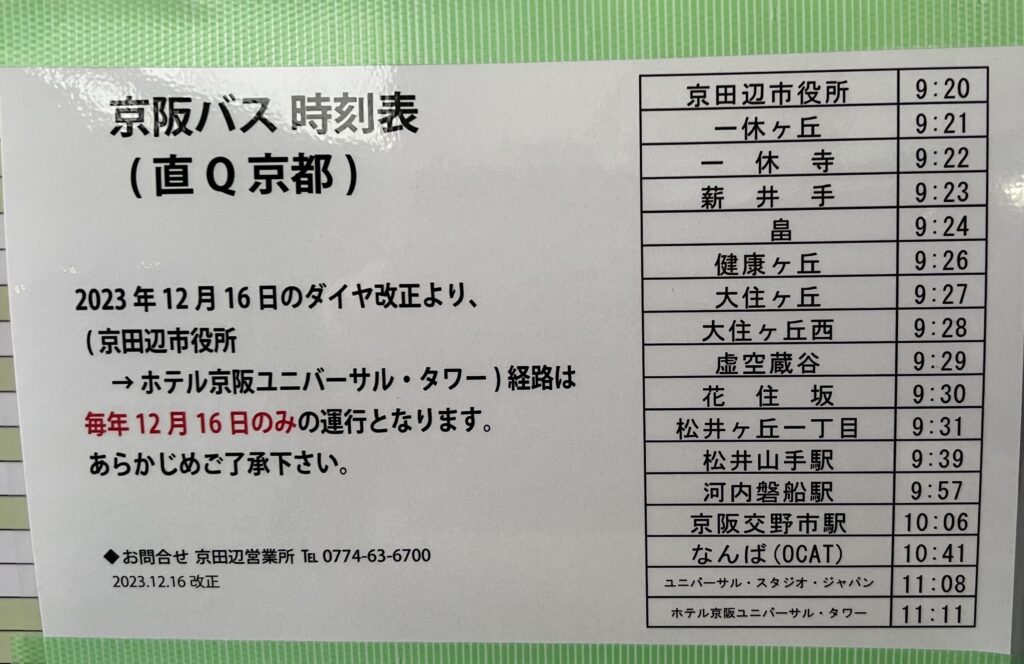

そんな中,こういう路線もある.即座には理解しがたい内容.

どういうことかと言うと,「年に1日だけ,1本だけ運転する路線」ということ.

どういうことかと言うと,「年に1日だけ,1本だけ運転する路線」ということ.

「直Q京都」(メインは京都駅と松井山手駅を結ぶ路線)なのに,ここの区間には京都駅は出てこないのもナゾ.

もはや実質的には「廃線」扱いだが,本当に「廃線」にしちゃうと復活させるのが何かと面倒なんだろうなぁ.

「45秒に1本のシャトルバス」に唖然…万博の人員輸送計画は「机上の空論」国費投入 “青天井” で1620億円

情報源: 「45秒に1本のシャトルバス」に唖然…万博の人員輸送計画は「机上の空論」国費投入 “青天井” で1620億円 – ライブドアニュース

・・・質問してる方も,答えてる方も,それを記事にしている方も,焦点ボケてる感が・・・

まず答えてる側.

45秒に1本で十分だという主旨の返答のようであるが,1時間に80本のバスで運べる人数はせいぜい5-6千人(70人✕80本=5600人)である.バスは電車と違って詰め込みがあまりきかないので,この数字.この5-6千人というのは,満員の地下鉄中央線4本分くらい(定員820人✕180%✕4本=5900人)にしかならないので,ドヤ顔できるほどの輸送能力ではない.

次に質問している側.

45秒に1本という頻度のバスをさばけるのかという懸念をしているようだが,1日に1000本のバス(ピーク1時間あたりだと100本以上)が通る街路というのは存在する(しかも,さほど珍しくない).45秒間隔は,ちゃんと対策すれば捌ける.論点はそこじゃない.

それから,それを記事にしている側.

都市交通の実態も知らずに45秒間隔は無理だとして机上の空論と切り捨てている…いや,そもそも実態知ってるの? 論点はそこじゃない.

論点は,このあたり.

1)その程度のバスの輸送能力で大丈夫か?

2)本当は,その2-3倍のバスが必要じゃないのか?

3)そのバスの運転手は確保できるのか?

全体の6割を地下鉄で,残りの4割はバスで運ぼうとしているようなので,バスは地下鉄の2/3程度の輸送能力が必要なはず.とすると,必要なバスの運転頻度は45秒間隔じゃなくて,10-15秒間隔程度になると思うが…

タクシーもライドシェアも選べる社会を作っていくことが、われわれがこれからやらなければいけないことだ

情報源: 小泉進次郎氏「ライドシェアを選べる社会を」実現に意欲

をぃをぃ,これが元環境大臣の発言かよ.

ライドシェア推進の前に,

「環境負荷の少ない公共交通の利用促進を」

「それが無理ならライドシェアを」

だろ?

タクシーが足りないから,一般人が運転する車でライドシェア(白タク営業)を認めようぜ,という話があるらしい.

…が,ちょっと待て.

その自動車,大丈夫?

そのドライバー大丈夫?

事故が起こったときに補償は?

運賃水準低下で,既存タクシー事業者大丈夫?

…という問題だらけ.

基本的にはバスや電車に乗るように仕向けるのが良いのだが,そうも言ってられない面もある.

ところで,コロナ禍であんまり話題にならなかったが,2年前にこういう規制緩和が行われている(by 国交省).

報道発表資料(PDF形式)

タクシーを完全な「個別交通」から小規模な「乗合交通」へと役割変化させる制度変更だ.

すでに対応したスマホアプリもあるようだ.

ライドシェアの一種だが,ちゃんとした保険に入った(あるいは,補償のシステムを持った*)厳格な安全管理下の自動車で,プロの営業用の免許を持ったドライバーが運転してくれるサービスだ.

白タク営業の解禁以前に,こっちの制度の普及を図るべきなんじゃないのか? > 元首相殿

*全部の車両を任意保険に入れると大変なので,任意保険の代わりに弁護士と契約しておいて,事故時に保険に入っている場合と同等の対応ができるようにしている会社が多い.

このお話.

関経連での説明会での質問で,「大阪メトロ中央線だけでなくほかの路線でも混雑の対策が必要ではないかといった意見もあり、担当者はシャトルバスへの誘導を検討していると説明していました。」だそうな.

情報源: 大阪・関西万博 交通混雑緩和へ期間中の時差出勤など呼びかけ|NHK 関西のニュース

いやいやいや…担当者,大丈夫かぁ

他の地下鉄路線の混雑対策の代替案として,シャトルバスへの誘導って…根源的な都市交通機関の輸送能力を理解してなさそう.

地下鉄1本で,書類上の定員で820人,1.8倍まで詰め込んで1476人.

この地下鉄1本分の客をバスで運ぶと,1476÷70=21.1本.

わずか地下鉄1本分で,バスが21便も必要なんですよ.地下鉄中央線でこの差.他の接続路線のことを考えると,毎時1本ずつ増便するだけで,シャトルバス分程度以上の能力が準備されてしまう.

バスの能力を買いかぶり過ぎ.地下鉄の輸送力を甘く見すぎ.

担当者,大丈夫か? 気は確かか?

*************************************

(追記)

中央線と接続する他路線の増便を検討するだけじゃぁ不十分で,乗換駅で乗り換え客が中央線に乗り切れない場合の「溜まり場」の検討が必要.特に御堂筋線の本町駅と環状線の弁天町駅および森ノ宮駅.特に特に本町駅はラッチ内での乗り換えになるので,中央線に乗れない客があふれると御堂筋線も麻痺しかねないぞ.

この1000人という基準は国鉄再建法廃止基準の4分の1だが、隣接駅間の一方向で1時間あたりの最大旅客輸送人員が500人/日以上になる場合や基幹的な路線と判断される場合は対象から除外するとしている。

情報源: 輸送密度1000人/日の線区、協議開始から3年以内に決着を…国交省のローカル線検討会が提言 | レスポンス(Response.jp)

すでに各所で話題になっているこの件.輸送密度1000人で廃止…って,まぁ,JRじゃ無理だわな.

こんな感じかな.なお,輸送密度1000人で営業を続けている民間鉄道は珍しくない.

ところで,気になったのはこの部分.「隣接駅間の一方向で1時間あたりの最大旅客輸送人員が500人/日以上になる場合」は廃線対象外という条件 (*「人/日」は誤記だと思う).

逆に言えば,片方向ピーク時450人/時とかなら廃線の対象になりうるということ.仮に450人/時をバス輸送しようとすると,60人/台としてピーク時に片道7〜8本/時のバス便が必要ということ.

鉄道線を廃線にしようかというような地域で片道7〜8本/時のバス便を運行できるバス会社あるのか? もしあったとして,朝のピーク輸送終わった後のバス(と運転手)はどうする?

現在,バスは「運転手のなり手がいない」という理由で減便されているような交通機関だぞぉ? 見通し甘くないか?(*)

(*)かつて有田鉄道では,大半の便をバス転換した上で,ピーク時だけ列車を動かしていた模様.結局廃線になっちゃったけどね.

それから,鉄道の廃線が議論されるような地域だと,バスに詰め込みされて輸送されること自体を良しとしない生活習慣の可能性もある.通学時に子供が「バスはギチギチで疲れる.受験に影響する」と言い出せば,容易に自家用車の送迎に切り替わると思っていいだろう.京福電鉄の「負の社会実験」ではそういう話があったと思う.

リンク先の記事には書かれていないが,確か恒常的に50人程度しか乗っていないならバス輸送が適当などという見解も出ているようだが,バスに50人乗せれば半分弱くらいが立ち客になるわけで,昭和の大都市部じゃあるまいし,昨今の地方部じゃぁ着席できない公共交通機関はあっという間に見放されると思うぞ.

「詰め込まれて座れない」と悪評が立って,こちらもすぐに自家用車での送迎に転換しそう.何でもかんでも大都市基準を持ち込むと大失敗.

実際、他の鉄道では輸送密度2千人未満でも黒字であったり、赤字でも距離当たりで少額にとどまっていたりする。運行本数は比較的多く、サービス水準を上げて乗客数が伸びたケースもままある。鉄道の可能性を引き出すための運行改善や経営の工夫が、今後の協議で求められる。

情報源: ローカル線の行方 運行の新たな仕組み必要:山陽新聞デジタル|さんデジ

研究者や数字に詳しい市民団体などからはずっと前から指摘されていた件.

コロナを機に「輸送密度2000人未満で廃止したいなぁ」という空気を匂わせ始めているが,地方の民営鉄道では「輸送密度2000人」もあれば十分に(…とは言えないかもしれないが,なんとか)経営している路線もかなり多い.いや,その半分でも…

にもかかわらず,「”JNR”から”N”が取れただけの鉄道会社」ではなぜか経営できないという.

人件費の水準が高かったり,線路保守の基準が妙にハイレベルだったりというあたりがコスト高の原因.

意思決定が大都市の本社であり,当該路線では何の決定もできなかったりするのも原因.

「親方日の丸」ではないが,「親方一部上場」意識が抜けなかったのも原因.

大都市での物販等の副業に味をしめて,人口減少下での本業の工夫をしなかったのも原因.

「JNR」末期には,運賃値上げと大編成列車の少便運転しかせずに利用者にそっぽを向かれたことは既に忘却の彼方.コロナが原因とはいえ,また運賃値上げと減便を始めてデススパイラルを回り始めた模様.(なお,JNR末期の場合は大編成のガラガラ列車だったが,今回はギュウギュウ詰めの積み残し発生もあるようなので,”N”があった時代のほうが旅客にとってはマシかも.)

件の記事の元データは,いずれ(近々?)詳細がどこかに出るのではないかと思うが,誰が見ても「努力不足」と感じる数字が並んでいると思う.

なお「”JNR”から”N”が取れただけの鉄道会社」以外にも「親方一部上場」意識が抜けない交通事業者グループもある模様.

交通事業者に対する国の「支援」メニューは多岐にわたるので,なかなか全体がわからないなぁと思っていたら,一覧があった(バス用).

予想通りというかなんというか,金額の大きいものは借金,返さなくてもいいお金の話は細かいのが多い.

やはりコロナ禍後には,借金苦にあえぐ交通事業者多発か?